心也おすすめのアプリ:少女ウォーズ少女ウォーズは簡単に表現するなら可能な限りスマホアプリのギリギリを攻めた15禁ぐらいのゲームです。

エッチなイラストやご褒美イラストがメインのゲームのようでした。

長時間をかけて遊ぶのではなく定期的に遊ぶタイプのゲームですので、忙しい社会人でも余裕のある時に遊ぶことが出来ます。

無料ダウンロードはこちら↓

雀魂は麻雀ゲームです。ですが皆さんは考えたことでしょう。「やってみたいけど麻雀は難しそう」「役を揃えなければいけない!」大丈夫です。要件さえ押さえれば簡単なので、今回はそれを学んでいきましょう!

スポンサーリンク

・牌と図柄

麻雀で配られる駒のようなものは牌(ハイ、もしくはパイ)といいます。まったく同じ図柄は4個あり、総計136個あります。手牌は13枚(親のターン開始のときだけ親は14枚)配られます。牌には図柄が存在します。

索子(そーず)、萬子(まんず)、筒子(ぴんず)、字牌(じはい)の4種類です。

索子 竹のような絵柄

萬子 〇萬と書いてある絵柄

筒子 丸が描かれている絵柄

字牌 何も書かれていない「白(はく)」、緑で書いてある「発(はつ)」、赤で書いてある「中(ちゅん)」、風牌とも呼ばれる「東(とん)」「南(なん)」「西(しゃー)」「北(ぺー)」

スポンサーリンク

麻雀のゲームの流れ

麻雀は4人、もしくは3人で始めます。

最初は東一局からはじまり、親と呼ばれる人からゲームが進行します。親は東と書かれた席にいます。どの席で自分が始まるかは、じゃん魂の場合は自動抽選で決まります。指定はできません。

親が手牌を1枚場に捨てると、次の席にいる南の人は1枚手牌を山と呼ばれるところから引き、引いたものか自分の手牌から1枚場に捨てます。あとはこの流れをほかのプレイヤーも続けます。手番は反時計回りに回ってくると覚えておきましょう。

山がなくなるまで親が上がれず、かつ親が聴牌(てんぱい。あと一枚揃えれば勝ちな状況)をかけていなかった場合と、上がった人が親でなかった場合は次の席の人に親が回ります。親が上がった時や、上がれなくても親が聴牌をかけていた時は二本場に入ります。これで1ターンは終了です。親は自分が上がるか誰も上がらない状態で自分が聴牌し続ける限り、自分が親のターンを続けることができます。

誰も上がれずにターンが終了した場合は、聴牌をかけていたプレイヤーは点を得ることができ、聴牌をかけられなかったプレイヤーは聴牌していたプレイヤーに点を支払います。誰も聴牌をかけられなかった、もしくはすべてのプレイヤーが聴牌していた場合には点の移動はありません。

親であると、自分が上がった時にほかのプレイヤーから多めの点をもらえます。ただし、自分が牌を捨てたことで誰かに上がられると、点を多めに持っていかれてしまいます。チャンスであり、ピンチでもあるというわけです。

捨てた牌がだれかの上がり牌であった場合、ロンを宣言され上がられてしまいます。

上がり牌を自分で引いたときはツモを宣言して上がることができます。

ロンの場合、点は上がり牌を捨ててしまった人から上がった人に支払われます。

ツモの場合、上がり点数をほかのプレイヤーの頭数で割った数を上がった人に支払います。

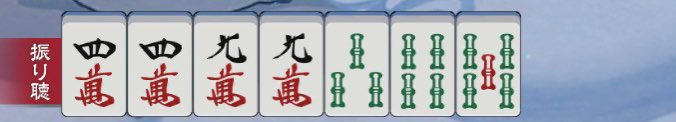

注意として、自分がその局で捨てた牌が上がり牌を含んでいた場合、その牌ではロンで上がることができません。この状態をフリテンといい、雀魂では手牌の左端が赤く表示されます。このときは上がり牌を別のものに変えることで再度上がれるようになります。

本来なら4の萬子か、9の萬子で上がれる状況です。手牌の左にこのような表示が出ている場合、役がないか、上がり牌を捨ててしまった可能性が……

この形であれば、3の索子が他プレイヤーから捨てられるか、自分で引ければ上がりとなります。

聴牌になる前に捨てられた牌は上がり牌に使えないため、残りの枚数には注意しましょう。

上がり牌の残りの枚数はゲーム中は右下の端にある!マークで確認することができます。

スポンサーリンク

麻雀の基本形

麻雀は順子(しゅんつ)と刻子(こーつ)それぞれ4組とペアの牌1組の組み合わせで役となります。順子か刻子の組み合わせを面子(メンツ)、ペアの牌は頭(アタマ)と呼びます。

順子は順番に並んだ3枚の牌で成り立ちます。

例えば1,2,3の順で同じ図柄の牌であれば問題ないです。

【例】1の索子、2の索子、3の索子 など

この場合、数字の並びであっても1の萬子、2の索子、3の筒子や、同じ図柄であっても9の索子、1の索子、2の索子など数字間をまたぐ並びは無効になるので注意してください。

刻子は同じ数字で同じ図柄であれば成り立ちます。順子と違い、字牌でもOKです。

刻子は同じ数字で同じ図柄3枚の牌で成り立ちます。これは字牌でもOKです。

【例】3の筒子3枚 白3枚 など

これら4組を揃えて、かつペアの牌を揃えれば上がるための基本形の完成です。この形に当てはまらない特殊な役については、じゃん魂のトップページの歯車マークから確認してください。

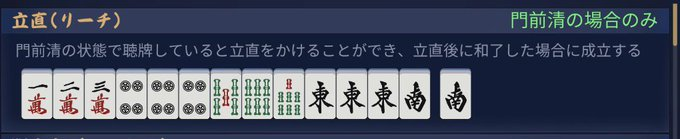

基本的に上がるには役という一定の図柄や数字などの組み合わせが必要になりますが、どの手牌の組み合わせでも1000点を支払って聴牌のときにリーチを宣言すると、リーチという役が付き、上がり牌をほかプレイヤーが捨てた時に上がれるようになります。リーチを宣言するには、自分が必要牌をほかのプレイヤーから引っ張って持ってくる行為をその局で一度もしていないことが条件になります。

他のプレイヤーから必要な牌を引っ張って持ってくることもできますが(ポン、チー、明カン)役を覚えていない慣れないうちは引っ張って持ってこずに自力で揃えるとよいでしょう。

※役の詳細な一覧については、じゃん魂のトップページの右上にある歯車マークからも確認することができます。歯車マーク→その他→役種一覧

スポンサーリンク

初心者におすすめの役

今回は覚えやすいものだけをピックアップして紹介します。まだまだほかにも役はたくさんあります。「役が多くてむつかしい!」「覚えきれない!」まずは覚えやすい手から出してみよう!

役は全部覚える必要があるのか?

「振り込まない、上がらせない」に必要なのは役を覚えることですが、自分が上がるのならそこまで厳格に覚える必要はありません。なんとなくの上りの形から派生したり、その逆であったりが多いためまずは基本的な役からマスターしていきましょう。

とりあえず迷ったらリーチ

迷ったらまずはこれに限ります。

あがりにくい手でもとりあえず基本の形に押し込んで「リーチ」という役を付けてしまうものです。リーチの良いところは一巡以内に誰も鳴かれず、自分が上がれれば「一発」という役がもう一つついてくるところです。

それだけでなく、表ドラのみならずその下の裏ドラもめくれるため、該当する牌を持っていればさらに点は伸びます。役の組み合わせをまったく意識していなくても不意に高い点が出るのがこのリーチの良いところです。

リーチを出すには、

・自分が一度も鳴きをしていない門前であること(ポン・チー・明カンをしていないこと)

・自分が最低でも1000点以上所有していること

が条件です。1000点はリーチを宣言した場合場に出す必要な点になります。これは自分が上がれれば自分に返ってきます。1000点未満の場合はリーチはかけられない点だけは注意してください。

リーチの上りの形は、刻子か順子を4組と、頭が1組です。数字や図柄の組み合わせは何でもよいです。非常に融通が利く形になるので初心者だけでなく上級者もよく用いる上がり形になります。

スポンサーリンク

早く上がりたいならタンヤオ

鳴いて場を速く回したいなら、タンヤオがおすすめです。タンヤオは1と9の牌と役牌を除いた牌で作る役になります。上に書いたリーチより点の伸びには欠けますが、揃えやすく覚えやすいです。また、有効牌の幅も広いため、読まれにくく、読まれたとしても相手が出しにくくする状況力にも長けています。

リーチと違い、鳴いても役が成立するのもよい点です。

タンヤオの上りの形は、1と9を除いた刻子か順子を4組と、1と9を除いた頭が1組です。これは筒子や索子、萬子のどれでもOKです。役牌を混ぜてしまうと成立しないので注意してください。

タンヤオは鳴いていなければリーチとよく複合する役になるので、セットで覚えておきましょう。

スポンサーリンク

これだけで成り立つの!?便利な役牌

自分の今座っている席の風牌か、場の風牌、三元牌で成り立つ役です。こちらもとても融通の利く役になります。

例えば、あなたが東一局、西の席に座っていると仮定します。そうなると、場の風牌は「東」、席の風牌は「西」となります。席の風牌は「自風牌」といいます。あなたがもし、「東」「西」「白」「発」「中」のどれでもよいので2枚所持していれば役牌成立のチャンス。どれでもよいので3枚か4枚揃えることができたら、それだけで役が一つ成立します。鳴いてもOKです。

この役牌の良いところはその手軽さだけでなく、役牌をもう一つ、二つと揃えていけば翻数が揃えられた分だけ伸びる点です。また、場風牌と自風牌は重複するので、東一局であなたが親だった場合に東を揃えられたときは合わせて2翻になります。

役牌のほかは麻雀の基本的な上がり形に添っていれば何でもよいので、ほかのプレイヤーが手を読みにくいのもよい点です。

役牌の上りの形は、役牌3枚もしくは4枚と、あとの牌は順子か刻子の3組と頭が1組です。

スポンサーリンク

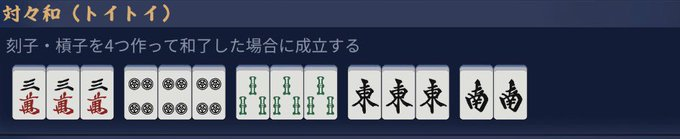

同じ牌を揃えれば勝ち!!対々和

同じ図柄で同じ数字、もしくは字牌を何でもいいので4組と頭1組で揃えるきれいな形です。今まで説明した役よりも少しだけ難易度は上がりますが、手次第では速攻を仕掛けられる役になります。鳴いても成立し、翻数も下がらず2翻あるため、狙えるなら狙っていきたい手ですね。

難点は鳴きすぎると対々和とすぐばれてしまう点です。その場合は場の捨て牌を見つつ出してもらえそうな牌を狙うか、思い切って4組すべて鳴いて頭のみの待ちにすると状況に応じて手を振替することもできるためおすすめです。

とてもきれいかつ覚えやすい!大物役 清一色

揃える難易度はかなり高いですが、きれいな形のためこちらも覚えやすいです。

筒子か索子、萬子のうちの図柄の一種類だけを用いて麻雀の上がり形を作る役になります。きれいに図柄一つで構成されるから「清一色」と覚えておきましょう。

鳴いても成立し、鳴いた場合は5翻、鳴かずに揃えた場合は6翻です。これだけで満貫は確定する大物役ですね。同じ図柄の牌を多く持っていた場合狙ってみるのもよいでしょう。

スポンサーリンク

ゲームの勝敗

ゲームは四人東の場合、ゲーム開始時北の席のプレイヤーまで回ってターンを終えると終了となります。終了時までに誰よりも多くの点を持っていたプレイヤーの勝利となります。

また、じゃん魂ではいずれかのプレイヤーの持ち点が0を下回った場合にもゲームは終了します。

できるだけほかのプレイヤーに上がらぜず、自分の点を守りながら上がるかがみそというわけですね。

スポンサーリンク

まとめ

・順子か刻子を4組、ペアの牌を1組揃える

・自分が捨ててしまった牌ではロンで上がれない……

・上がるには役というものが必要

・役を覚えていないうちはリーチがおすすめ

・誰よりも点をもっていたプレイヤーが勝利!

・まずは基本の形にしてリーチ!

・1と9と役牌を省いただけのタンヤオは鳴いてもOK!

・役牌が二枚以上あるならチャンス!

・きれいにそろいそうなら対々和、清一色もおすすめ!

麻雀には細かいルールが多いですが、今回は基本的なポイントだけを押さえて解説させていただきました。上がる楽しさ、上がられるスリル、これが麻雀の醍醐味です。

友人戦からCPUと戦うこともできるため、まずは一局、実践してみてはいかがでしょうか?

スポンサーリンク

コメント